温性中药列表/3

|

- 齿叶橐吾

- 齿缘钻地风

- 赤车

- 赤链蛇

- 赤沙糖

- 赤石脂

- 虫白蜡

- 虫莲

- 虫牙药

- 椆树桑寄生

- 臭黄皮

- 臭节草

- 臭辣树

- 臭牡丹根

- 臭矢菜

- 臭威灵

- 臭油果

- 臭樟

- 樗叶花椒

- 川白苞芹

- 川滇大黄土

- 川鄂山茱萸

- 川防风

- 川桂

- 川桂皮

- 川梨

- 川麻黄

- 川木香

- 川芎

- 穿石藤

- 串铃

- 串铃草

- 吹风散

- 吹风藤

- 垂穗荛花

- 春尖油

- 椿树花

- 刺参

- 刺果甘草

- 刺果藤

- 刺果藤仲

- 刺果卫矛

- 刺花椒

- 刺蒺藜

- 刺玫

- 刺玫果

- 刺藦苓草

- 刺人参

- 刺山茶根皮

- 刺山茶果

- 刺糖

- 刺五加

- 刺血红

- 刺鸭脚木

- 刺芫荽

- 葱白

- 葱花

- 葱实

- 葱叶

- 葱汁

- 楤木白皮

- 丛毛榕

- 丛毛榕根

- 醋

- 醋栗

- 醋林子

- 醋柳果

- 翠蓝草

- 达仑木

- 打米花

- 大苞寄生

- 大驳骨

- 大草蔻

- 大茶药根

- 大地棕根

- 大杜鹃

- 大萼鹿角藤

- 大肺经草

- 大风艾

- 大腹皮

- 大高良姜

- 大管

- 大果榆

- 大横纹

- 大红菇

- 大花列当

- 大花细辛

- 大活

- 大火草根

- 大脚菇

- 大接骨丹

- 大块瓦

- 大狼毒

- 大理木香

- 大良姜

- 大绿藤

- 大麻疙瘩

- 大麻药

- 大马哈鱼

- 大麦秸

- 下一页

别名:赤链、赤楝蛇、桑根蛇、火赤炼、火练蛇、火赤链蛇、红斑蛇、赤连、赤楝

味性:味甘;性温。

归经:心;脾经。

主治:祛风湿;止痛;解毒敛疮。主风湿性关节炎;全身疼痛;淋巴结结核;慢性瘘管;溃疡;疥癣。赤链蛇

别名:赤符、红高岭、赤石土、吃油脂、红土

味性:甘涩,温。

归经:归胃、大肠经。

主治:涩肠,止血,收湿,生肌。治久泻,久痢,便血,脱肛,遗精,崩漏,带下,溃疡不敛。赤石脂(图)

- 《中国药典》赤石脂

- 《中药大辞典》赤石脂

- 《中华本草》《中药大辞典》赤石脂

- 《本草备要》赤石脂

- 《本草便读》赤石脂

- 《本草崇原》赤石脂

- 《本草从新》赤石脂

- 《本草撮要》赤石脂

- 《本草分经》赤石脂

- 《本草分经》赤石脂

- 《本草经解》赤石脂

- 《本草蒙筌》赤石脂

- 《本草求真》赤石脂

- 《本草思辨录》赤石脂

- 《本草图经》赤石脂

- 《本草新编》赤石脂

- 《本草衍义》赤石脂

- 《本草易读》赤石脂

- 《本草择要纲目》赤石脂

- 《本经逢原》赤石脂

- 《长沙药解》赤石脂

- 《得配本草》赤石脂

- 《雷公炮制药性解》赤石脂

- 《名医别录》赤石脂

- 《药笼小品》赤石脂

- 《药性切用》赤石脂

- 《药征续编》赤石脂

- 《增广和剂局方药性总论》赤石脂

- 《证类本草》赤石脂

- 《珍珠囊补遗药性赋》赤石脂

- 《中药学》赤石脂

- 《千金翼方》赤石脂

- 《冯氏锦囊秘录》赤石脂

- 《顾松园医镜》赤石脂

- 《医学入门》赤石脂

- 资助【中医宝典】>>>

别名:食茱萸、木满天星、海桐皮[浙江误称]

味性:根:苦,平;树皮:苦,平;果实:辛,温。

主治:根:祛风通络,活血散瘀,解蛇毒。外用治跌打肿痛,风湿关节痛。;树皮:祛风湿,通经络。用于腰膝疼痛,顽痹,疥癣等症。;果实:温中,除湿,止痛,杀虫。可代花椒用。为芳香健胃,驱风药。治中暑腹脘冷痛吐泻,并能驱蛔虫。;叶:外用治毒蛇咬伤肿痛及外伤出血。樗叶花椒

别名:竹节防风、毛前胡、西风、西风土藁本、防风

味性:性温,味甘辛。

归经:归肺;膀胱肝;脾经。

主治:发表镇痛,祛风胜湿。治外感表症,头痛昏眩,关节疼痛,四肢拘挛,目赤疮疡及破伤风。(性味以下出《四川中药志》)。川防风

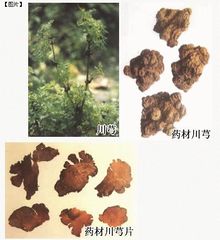

别名:芎藭、小叶川芎、山鞠穷、香果、胡藭、马衔芎藭、雀脑芎、京芎、贯芎、抚芎、台芎、西芎、马衔

味性:辛,温。

归经:入肝、胆经。

主治:活血行气,祛风止痛。用于月经不调,经闭痛经,症瘕腹痛,胸胁刺痛,跌扑肿痛,头痛,风湿痹痛。川芎(图)

别名:茨、蒺藜、蒺藜子、旁通、屉人、止行、豺羽、升推、即藜、白蒺藜、杜蒺藜、休羽、旱草、三角蒺藜、三角刺、八角刺、蒺骨子、野菱角、地菱、硬蒺藜、蒺藜蓇葖、屈人、白蒺藜子、社蒺藜土蒺藜、硬蒺黎、蒺黎蓇葖、蒺藜狗子、七里丹、陀罗刺、菱角刺

味性:苦辛,温。

归经:入肝、肺经。

主治:散风,明目,下气,行血。治头痛,身痒,目赤肿翳,胸满,咳逆,症瘕,乳难,痈疽,瘰疬。刺蒺藜

别名:刺玫果、红根

味性:花:甘、微苦,温;果:酸,温;根:苦、涩,平。

主治:花:止血,和血,解郁调经。用于吐血,血崩,肋间神经痛,痛经,月经不调。;果:健脾胃,助消化。用于消化不良,食欲不振,胃腹胀满,小儿食积。;根:止咳祛痰,止痢,止血。用于慢性支气管炎,肠炎,细菌性痢疾,功能性子宫出血,跌打损伤。刺玫

别名:黄榆、山榆、毛榆

味性:辛、苦,温。

主治:祛痰,利尿,杀虫。;痰多咳嗽:大果榆5钱,橘红3钱,甘草1钱,水煎服,每日2次。;蛔虫症:大果榆3钱,研末,空腹以小米汤送服,每日1次,连服2~3天,儿童用量酌减。大果榆

| |||||||||||||||||||||||||||